地科院沉积过程与生态环境变化创新团队在环境磁学与流域环境演变研究中取得重要进展

华南师范大学地理科学学院/学院新闻2025-07-11 18:52:00来源:华南师范大学评论:0点击:收藏本文

华南师范大学地理科学学院沉积过程与生态环境变化创新团队涵盖沉积年代学、湖沼沉积、风沙沉积、岩溶沉积、边缘海沉积、水文过程和全球变化等七个研究方向。近期,该创新团队欧阳婷萍研究员课题组在中科院二区期刊Anthropocene和 Journal of Environmental Management上发表有关长江中下游地区浅水湖泊沉积物环境磁学研究的重要成果,指出环境磁学方法可以快速、无损、低成本的应用于不同类型湖泊的古环境重建研究当中。论文第一作者为2023级自然地理专业硕士研究生杨汶珊,通讯作者为张永东副研究员。

研究成果1

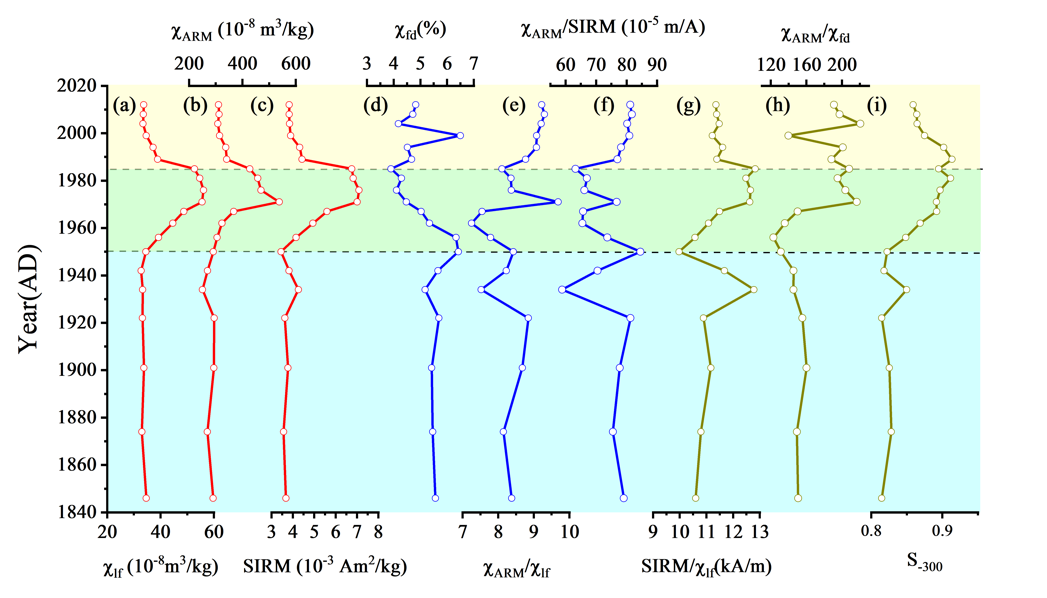

本研究以大型藻型湖泊巢湖为研究对象,测量了巢湖沉积物岩芯的磁性特征,并对环境磁性代用指标进行了地层分析,以重建巢湖流域过去 166 年间复杂多变的人类活动,并试图揭示代用指标是否以及在多大程度上反映了不同类型和强度的人类活动。研究结果表明,在约 1950 年之前的沉积物中,磁性浓度代用指标(χlf、χARM和 SIRM)的值最低,表明输入的碎屑磁性矿物最少,这与该时期湖盆中人类活动相对较弱,主要是原始农业,相一致。在约 1950-1985 年期间沉积的沉积物中,磁性浓度指标增加,而与粒度相关的代用指标(χfd%、χARM/χlf和 χARM/SIRM)减少,这表明碎屑磁性矿物的输入增加,磁性颗粒变粗。这种变化可能与 20 世纪 50 年代以来流域内工农业活动的快速发展,以及 20 世纪 60 年代大坝建设导致的湖泊水动力减弱有关。约1985年以后,磁性浓度指标逐渐下降到1950年以前的水平,表明磁性矿物输入减少,这可能是由于城市化扩张导致农业活动减少,以及高污染工厂向高科技工业转移所致。总体而言,沉积岩芯中磁性代用指标的轨迹反映了湖泊流域人类活动类型和强度的历史变化。研究成果以“Sediment magnetic records of human activities in Lake Chaohu Basin over the past 166 years”为题发表在期刊Anthropocene上(Anthropocene 49, 100468, 2025)。

研究成果2

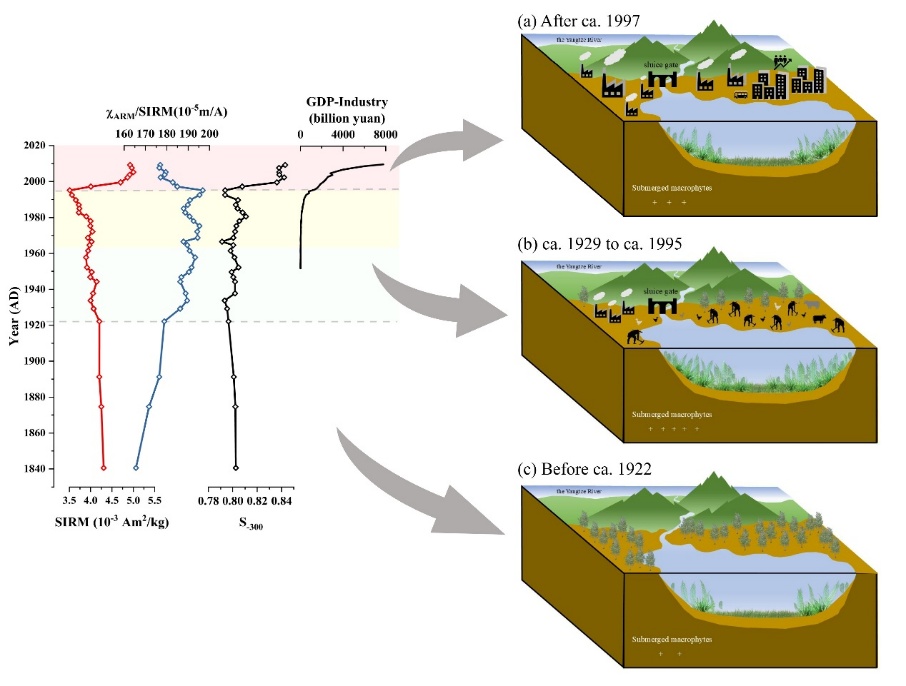

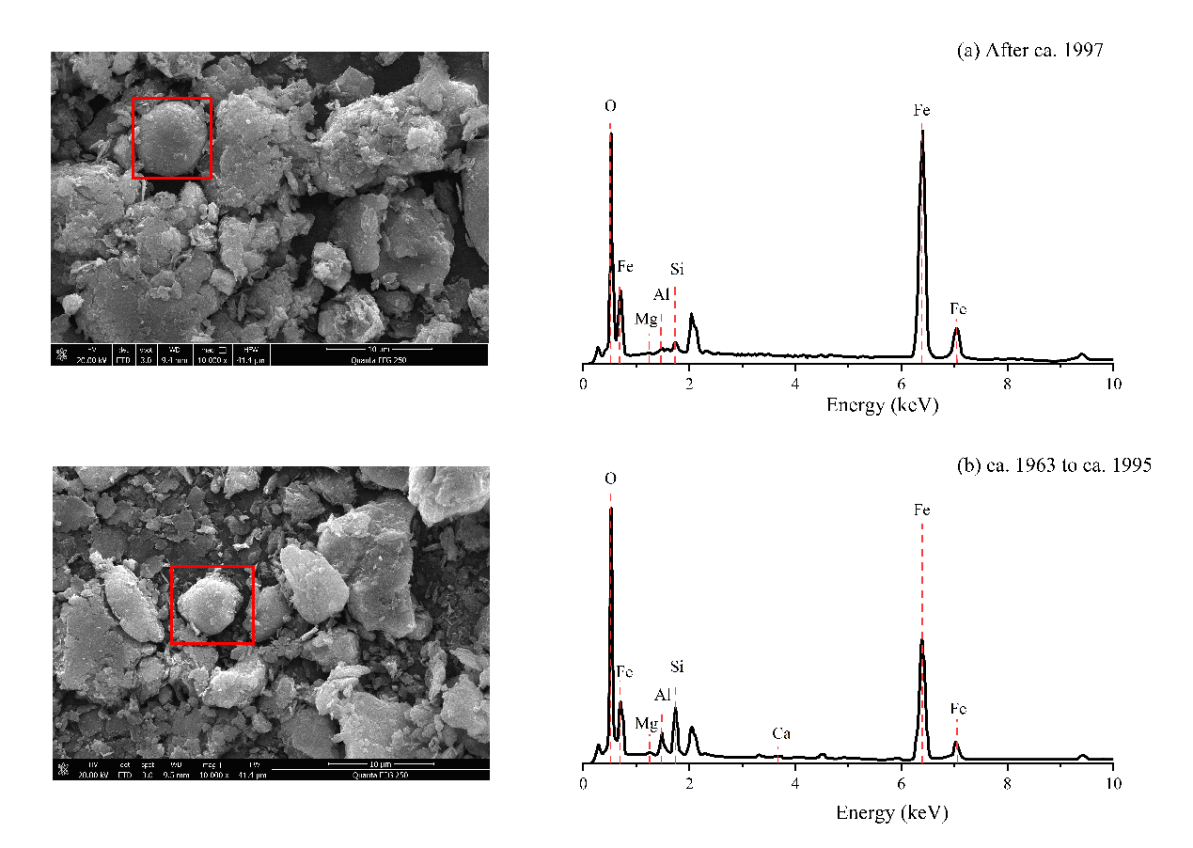

本研究以大型草型湖泊梁子湖为研究对象,系统开展了沉积岩芯的环境磁学和岩石磁学研究,重建了过去约168年湖泊流域的环境变化,并探讨沉水植物生产力变化对磁学代用指标可靠性的影响。研究结果表明,从约 1929 年到约 1995 年,沉积物中的磁性浓度代用指标(χlf, χARM和SIRM)显著下降,而与颗粒有关的指标(χARM/SIRM)增加,这一转变的开始与连接长江和湖泊的水闸的建设相吻合,表明长江磁性物质流入量的减少可能导致了磁性颗粒数量和粒径的减小。自 20 世纪 60 年代以来,尽管湖泊流域内有大量人类活动,包括围垦和农业活动的快速增加(这些活动往往增加磁性颗粒的输入量以及颗粒尺寸增加),但磁性代用指标并没有发生变化。这一结果可能与湖中沉水植物在这一时期的扩张有关,这会导致湖岸线附近大磁性颗粒的沉积,仅有一小部分较小的磁性颗粒被输送到开阔湖区。而在所有磁性代用指标中, S-300 记录了湖泊流域内人类活动的增加,与这一时期所观察到的球形磁性颗粒的增加一致。大约 1997 年后磁性浓度和粒径的代用指标发生了逆转,此时沉水植物生产力显著下降,不再影响磁性颗粒的输送,因此,这些代用指标可以可靠地记录流域内人类活动强度的增加。这项研究表明,湖泊中茂盛的沉水植物会改变磁代用指标重建湖泊流域内环境演变的可靠性。不过,S-300 指标似乎受这种影响较小,因此适用于该类型湖泊的古环境演变研究。研究成果以“Sediment magnetic record of anthropogenic environmental changes in the catchment of a typical submerged macrophyte-dominated lake over the last approximately 168 years”为题发表在期刊Journal of Environmental Management上(Journal of Environmental Management 391, 126438, 2025)。

作者 张永东

初审 万秋池

复审 鲍锟山

终审 刘云刚

标签: